«Io scrivo fiabe, poesie e scritture di giardini. Le fiabe per far innamorare. Le poesie per innamorarmi. Le scritture di giardini per giocare ad innamorarmi e a far innamorare», Animadaria, p. 21.

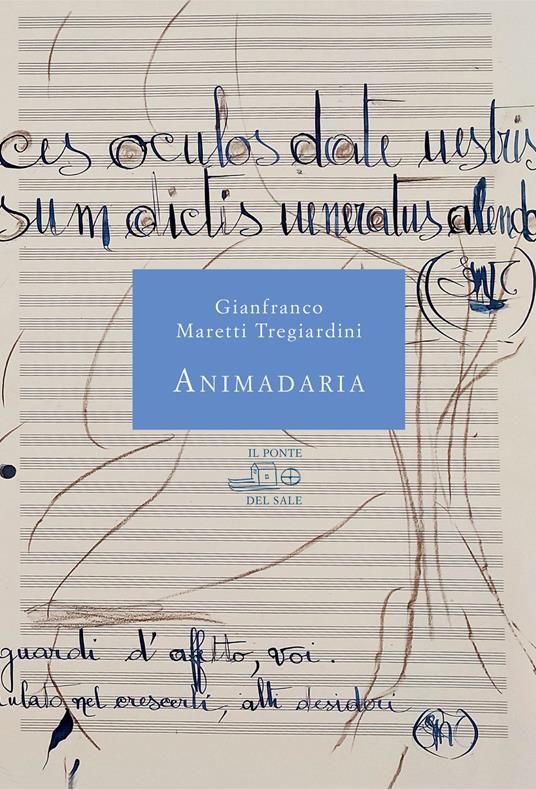

Anima veramente aerea quella di Maretti (Felonica Po, 1937-2017), come testimonia il titolo stesso del suo libro d’esordio riedito un paio d’anni or sono dal Ponte del Sale col proporre molto opportunamente in copertina l’autografo di uno di quei cartigli che distinguevano la scrittura del mai dimenticato poeta e latinista mantovano: Animadaria, appunto, quasi a suggerirci un’implicita e molto libera assonanza rispetto alla voce “animadalia”, altrettanto consona allo spirito di Gianfranco Maretti Tregiardini nella grazia e nella leggerezza del fiore di dalia, come di ogni altro fiore, albero o pianta.

Un generoso e meritato omaggio alla memoria, dunque, dettato da una lunga consuetudine nell’amicizia, nel segno della stima e dell’affetto da parte di chi lo affiancava poco prima della repentina scomparsa nella passione condivisa per la traduzione in vesti poetiche dei grandi classici latini (nello specifico, l’Ars poetica di Orazio, purtroppo interrotta sul nascere), in un cimento a quattro mani con Marco Munaro come già era stato per il quarto libro delle Georgiche di Virgilio, o per alcune Bucoliche che ancora attendono la pubblicazione (la prima, la nona, la decima, e l’inizio della settima).

Ma non solo, perché sono davvero molteplici le anime di Maretti condensate in questo poema in prosa, molto apprezzato già da Zanzotto come ci attesta il curatore nel suo essenziale preludio ad un libro che è anche un canzoniere amoroso dalle tonalità composte e sommesse («La notte ha un’anima d’argento. Le ombre sono iniziatiche. Il silenzio è animato. Gli stupori sono discesi. È la notte che il tempo si misura con le fiabe. Ti piacciono le notti con l’anima d’argento. Volerti bene è desiderare per te, e basta così per questa pagina», p. 77) concepito in forma di catalogo naturalistico, di diario di giardineria o di corona dei mesi e delle stagioni tratteggiati con l’occhio, i colori (bianco e giallo su tutti) ed il tocco del vedutista o del botanico provetto – ma da intendersi anche come laboratorio poetico, al pari dello Zibaldone – talora persino nella veste di epistola in versi, venendo così a comporre il doppio speculare dell’autore nella piena aderenza alla sua pronunciata sensibilità per la natura, per le creature animate o più minute, come per le parole fiorite della poesia, per l’armonia di uno spartito, per la bellezza in genere e per tutto ciò che nell’universo riveste le connotazioni del femminino.

Un molteplice che di volta in volta può assumere il sembiante di una vena istrionica, moderatamente irriverente e giullaresca, che è in prima istanza anelito di libertà derivante in parte dalla Commedia dell’arte, in parte cospicua dall’amato Palazzeschi e nella parte residua dalla simplicitas di Francesco d’Assisi, quando non si tratti di culto dei classici col rigore del filologo e del latinista applicati all’arte amorevole e paziente della giardineria; o di una delicata, non meno che combattuta e tormentata sensualità, che lo avvicina al Tasso, soprattutto nei madrigali; oppure della vocazione manifesta all’armonia, all’equilibrio delle forme, all’oraziana medietas, alla classica misura, frutto di un orecchio educato alla musica per il tramite dei grandi contrappuntisti del tardo Rinascimento o dell’età barocca (Marenzio, Monteverdi, Gesualdo da Venosa, senza tuttavia barocchismi e con una predilezione altrettanto viscerale per la monodia del gregoriano: «Gli anemoni d’Oriente sono più alti più larghi nei fiori, più barocchi nel portamento. Sono barocchi anche i miei pensieri. Non mi piacciono i pensieri barocchi. Mi piacciono i pensieri d’aria. Invece Barocco è: d’aria d’acqua di terra di fuoco, tutt’insieme», p. 22), come delle arie di Bach o di Mozart («I primi sbocci dei fiori nivei di philadelphus. Il primo sboccio giallo sulla ginestra abbracciona. Questo giardino degli alberi ora è davvero mozartiano. È il giardino del finale quarto delle “Nozze di Figaro”», pp. 45-46); o ancora del candore innocente e della trasparenza dei bimbi, dei folli o dei semplici, come dei puri di cuore di chiara ascendenza evangelica, magari nella modalità di un regresso alla lallazione, con sconfinamenti non infrequenti nel dialetto [«Disgelo. Disgelo. Splendore di sole sulla neve dei tregiardini. Dei tregiardini. Giardini. Dini. Ini. (È la musica delle grondaie che piovono neve fusa neve fusa neve fusa). Malloppi di neve “masòca” piombano dai tetti. Par Santantòni ’l giass ’l va ’l Demoni», p. 34], per arrivare ai giochi verbali o al non sense dell’infanzia che finiscono per diventare gli stilemi distintivi di Maretti [«Questa è guazza guazzona. Da noi si dice sguàs(s)a. Non trattenere chi corre nella guazza, perché la sua voglia è pazza», p. 20], oppure col ricorso a forzature grammaticali e nomi alterati («Evvivano le pesche del pescone, grosse, rosate e gialle», p. 17), o ancora attingendo al patrimonio popolare dei proverbi, magari rivisitandoli con esiti surreali («Quando la luna è saracina, non partire, perché l’amore s’avvicina», p. 19), quando non si tratti di un ardito e felice incrocio di codici linguistici del passato o del presente [«Fredda e strapazzona ’sta burascàda dal tri ’d mars. Ma portatrice di omina. (Et omina bona) », p. 38]; dello struggimento romantico per la grazia e la bellezza, in tutte le loro forme; della più religiosa pietas, con Virgilio, nei confronti dei lari, che diviene esemplare nelle dediche al padre («A Artiade, meopà», in particolare, a p. 15); non è assente nemmeno la saldezza alle umili radici contadine, testimoniata dalla dedizione al lavoro della terra, dall’evocazione della “stecca” in sambuco paterna per rimestare la polenta («Il Settembre che accende sarà avventuroso e ci trascinerà. Sarà il primo mese della polenta. I contadini la rimestavano in continuazione nel suo farsi con un legno chiamato “stecca”. Quella del mio papà era di sambuco come la bacchetta dei direttori d’orchestra, ed ora l’uso io perché sono fortunato», p. 19) o dalle aperture ai dialetti con la perizia del filologo e la sapienza del contadino («Nel dialetto dei nostri contadini gli elementi di esagerata potenza o contenuto venivano indicati al femminile: un vento strapazzone era “una venta”; un gozzo enorme e divoratore, “una gozza”. La lingua ci veste, il dialetto ci sveste», ibidem); né va trascurata la manifesta vocazione pedagogica sulla scorta di maestri come Comenio o Bino Rebellato, mettendo sempre al primo posto un puer che risponde allo statuto del capriccio e del gioco; e di nuovo una pulsione ecologica quanto mai pronunciata, in largo anticipo sui tempi (il volume usciva infatti nel 1996 per Campanotto, con lo stesso titolo, mentre la composizione era anteriore di almeno un decennio, come si ricava da vari passi del testo), insieme all’assunzione della terra quale mater; per finire con la familiarità rispetto ai defunti, senza alcuna deriva patologica e, a sua parziale compensazione, con una genuina inclinazione al fiabesco per quell’aspirazione al sublime che era dei grandi, nella fusione panica col tutto.

Impreziosito da alcuni cartigli/calligrammi, lo «scartafaccio diario palinsesto» (p. 45) di Animadaria pertanto, e sorprendentemente, si rivela il compendio e la sintesi più alta della poetica del mantovano in un tripudio di colori e in un percorso circolare che aspira a chiudersi senza poterlo mai fare (per la natura stessa del diario e, ontologicamente, per l’originaria costrizione dell’uomo entro le catene del tempo), ma sorprende anche di più, a posteriori, la sconcertante valenza di preveggenza che viene ad assumere il passo che segue, in cui Maretti ci consegna il più fedele degli autoritratti nella stagione autunnale col pregio ulteriore di lasciarci in eredità un senhal di se stesso mettendo a frutto la lezione dei Provenzali: «Da molti anni ormai apriva i canti Arioso, un vecchio usignolo, che pur di regalare a tutti la sua voce, tralasciava il cibo e il bere. Senza intervalli pioveva il suo canto dagli alberi e dagli arbusti più folti dell’annata. Gli usignoli giovani gli volevano un gran bene e lo invitavano a guidare i loro concerti sui rami di poco più bassi. Un mattino dalle loro gole le note di libertà e desiderio uscirono più chiare e più forti che mai. Arioso l’infaticato, nello sforzo di seguirle, sentì gonfiarsi troppo di musica e di slanci. E venne meno; però morbidamente, come fosse caduta una manciata di petali o d’erba» (p. 27).

Da scongiurare, invece, la tentazione di applicare a Maretti la riduttiva etichetta, frutto di una lettura puramente superficiale e affrettata, di poeta naif o di irregolare, né risultano assenti in questo libro assai fuori dal comune, tanto da sottrarsi a qualsivoglia troppo rigida classificazione per generi, suggestioni ed echi letterari della più varia provenienza, da Columella ad Ennodio, a Tibullo, a Campana, ai Salmi, al Cantico dei Cantici, fino a Galeano e a innumerevoli altri: «Potersi parlare per echi di parole è, però, da sempre il miraggio dei poeti» (p. 48). E forse la misura del suo pieno valore era possibile stabilirla davvero, con Saba, solo post mortem.

Da segnalare, in conclusione, l’illuminante appendice critica di Munaro che individua nella centralità tematica dei giardini, come nella valenza simbolica dei ritmi ternari che scandiscono il libro dall’inizio alla fine, la soluzione sperimentata da Maretti al cospetto del problema del male: la bontà di un amore che si dona senza chiedere alcun contraccambio, in un percorso di vera e propria ascesi laica che ha assimilato fino in fondo lo spirito del monachesimo benedettino coniugandolo tuttavia alla pulsione di eros, come si può dedurre da queste (e da altre, alle pp. 81-82) folgorazioni in latino nel testo: «Fausta dies. Studio et voluptate inducti una exaramus et circumaramus. Una iteramus. Una roseos et putamus ramos et amputamus et tondemus in Roseto. Rosearum arborum proceros atque promissos ramos una implicitos saligneis religamus laqueis» (pp. 43-44).

Lascia un commento