Jean-Luc Nancy (scomparso nel 2021) può essere considerato il maggiore erede della tradizione filosofica francese contemporanea, colui che si è mosso nell’orbita del decostruzionismo nel modo più interessante e originale. Al centro del suo splendido libro le regard du portrait si pone il problema del soggetto alla luce della pittura, e insieme l’ipotesi che l’essenza della pittura si possa cogliere nel ritratto. Nancy ci guida in un percorso scandito dall’analisi di 4 ritratti di epoca diversa – dipinti da Johannes Gumpp, Lorenzo Lotto, Henri Matisse e Miquel Barcelo – per parlarci di “Ritratto autonomo”, “Somiglianza”, “Richiamo”, “Sguardo”. Appunto nello sguardo, come rivelazione in superficie di un’essenza, culmina la parabola argomentativa di Nancy. Già Hegel aveva sottolineato come nel ritratto la pittura giunga a rappresentare l’oggetto sommo e più spirituale: l’individuo nella sua essenzialità autenticamente umana. Quando il pittore decide per un ritratto (o un autoritratto) pone necessariamente all’arte il problema dell’identità, del disvelamento di un sé. E viceversa, quando il filosofo si interroga sulla soggettività o sull’identità, necessariamente finisce per parlare di un “sé in sé e per sé”, che è poi il protagonista assoluto ed esclusivo della pittura di ritratto. Del resto Nancy, nelle sue spesso ardue ma affascinanti argomentazioni, ipotizza che la pittura in generale – anche quella astratta – non possa essere priva di ‘soggetto’ e nemmeno, quindi, di ‘figura’: “se ogni soggetto è ritratto, allora ogni pittura è forse figura e sguardo.”

“Moi est un autre”: “Io è un altro”, esclamava l’angelo ribelle della poesia francese dell’Ottocento, J.A. Rimbaud. “Io sono mio figlio, mio/padre, mia madre,/ e me…”, gli rispondeva da un Novecento già inoltrato un altro inimitabile mixage genio-follia, Antonin Artaud. Bastano queste parole, che si fanno eco da un secolo a un altro, a rendere l’idea del dramma dell’identità, della crisi del soggetto che attraversa la modernità. Se dal regno della parola ci spostiamo a quello dell’immagine, e dalla poesia migriamo verso le arti visive, avremo una conferma ancor più evidente e spiazzante del fatto che l’uso del termine “in-dividuo”, che rinvia all’unità indissociabile del soggetto, sia del tutto inadeguato alla contemporaneità: nulla è ormai più “divisibile” (e moltiplicabile) dell’Io. Potremo rendercene conto osservando gli autoritratti realizzati nel Novecento, che testimoniano questo relativizzarsi e disgregarsi del concetto d’identità, colonna portante del pensiero occidentale. Come uno specchio che va in frantumi: in un perpetuo gioco di metamorfosi, ogni frammento comincia a riflettere un diverso profilo, una diversa identità. Lo specchio, certo, primo depositario e simbolo dei concetti d’identità e somiglianza, su cui si fonda anche la tradizione occidentale dell’autoritratto. Nel suo trattato De pictura (1435), Leon Battista Alberti avallava la tradizione poetica secondo cui la pittura sarebbe stata inventata dal mitico Narciso, innamorato della propria immagine riflessa nell’acqua, perché “che altro è la pittura se non l’arte di abbracciare la superficie d’acqua di una fonte?”. Proprio lo specchio, nella storia dell’arte, è il malizioso e intrigante veicolo del primo apparire dell’autore del dipinto nel dipinto stesso: apparizioni timide, anonime, quasi impercettibili. Primi tentativi di autoaffermazione di una figura che con difficoltà, nel ‘400, si stava affrancando dallo status operaio e artigiano per acquisire la dignità di “artista”, quale ancor oggi noi la intendiamo. Autoritratti occulti e “mascherati”, dunque: pensiamo all’immagine lontana e indistinta di Van Eyck che si riflette nello specchio alle spalle dei celeberrimi Coniugi Arnolfini, mentre il pittore ne sta eseguendo il doppio ritratto (1434). Ma questa dignità d’artista sembra pienamente acquisita già nei primi del ‘500, quando Raffaello si ritrae tra i saggi e i filosofi greci della sua Scuola d’Atene, nelle Stanze Vaticane, dove Platone ha il volto di Leonardo ed Eraclito quello di Michelangelo. L’anno della morte di Raffaello, il 1527, è anche l’anno del “sacco di Roma” ad opera delle truppe mercenarie di Carlo V. Un trauma terribile per il mondo occidentale. La rottura definitiva di un equilibrio fragilissimo, che metterà definitivamente in crisi i paradigmi di una civiltà e di una cultura. A Roma, nei giorni di quell’evento da incubo, c’è anche il Parmigianino, la più grande promessa della pittura dell’epoca, secondo molti il vero erede di Raffaello. Giovane, bellissimo e raffinato, ma di sensibilità acutissima, quasi morbosa. La tragedia di Roma slatentizza in lui una crisi che era già in corso e a cui, d’altra parte, si deve forse la vera grandezza della sua opera, inquieta, capziosa, estrema. Parmigianino è la figura-chiave nelle peripezie storiche dell’autoritratto: il suo Autoritratto con lo specchio convesso (1524), è forse il vero crinale che separa l’autoritratto premoderno dall’autoritratto moderno. Un adolescente ci fissa sorridendo, consapevole della propria bellezza e della propria qualità di artista “virtuoso”, ma la sua mano, in primo piano, s’ingrandisce e si deforma mostruosamente, nella convessità dello specchio. L’immagine dell’artista si afferma con orgoglio, ma contemporaneamente va già verso una mutazione, un’alterazione irreversibile.

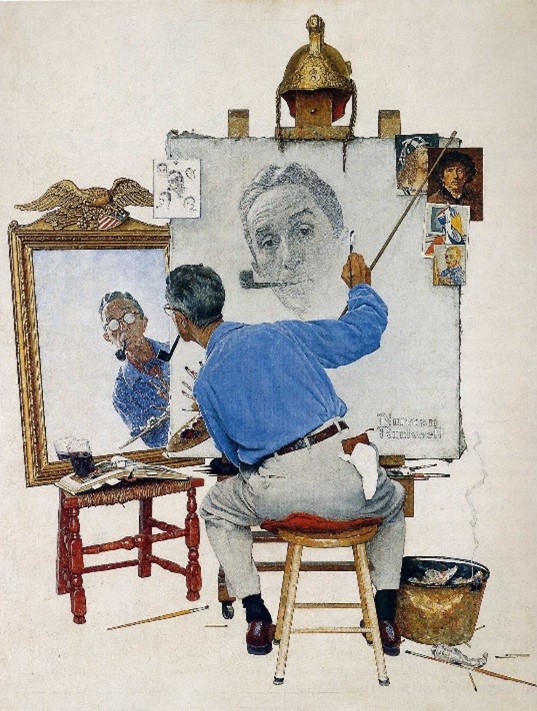

Alla riflessione sulla pittura e sui suoi virtuosismi tecnici si sovrappone quella sull’uomo e sulla labilità del suo corpo e della sua anima. Infatti, lo specchio ritornerà come oggetto e “funzione”, a sancire l’impossibile verità dello sguardo, la sua inafferrabile molteplicità, come nel famoso Autoritratto triplo di Johannes Gumpp (1646 ca.), re-interpretato ironicamente da Norman Rockwell nel suo Triple Autoportrait (1960).

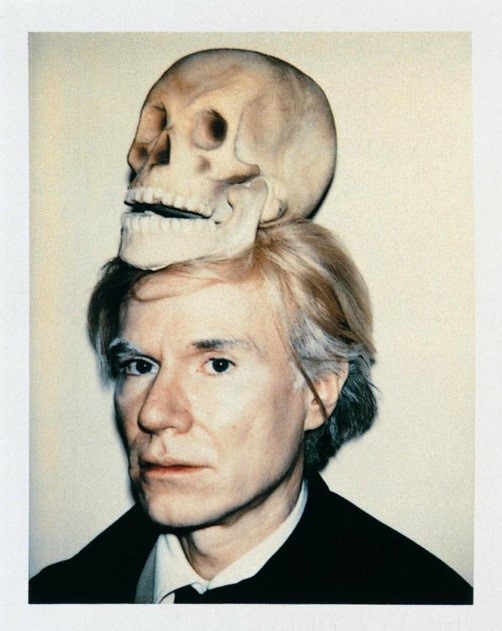

Ritornerà, lo specchio, anche nelle Vanitas barocche, moniti a non dimenticare la transitorietà delle cose terrene: il volto dell’autore si riflette qua e là nei dipinti, in un vero specchio o in una brocca d’argento o di cristallo, spesso accanto a un teschio. Nell’ultimo autoritratto di Picasso, del 1972, il teschio traspare sotto i tratti e i colori del volto: non per nulla l’opera s’intitola Autoritratto con in faccia la morte. A questo, oltre che alle Vanitas, ha forse pensato Andy Warhol, ritraendosi con un teschio nel 1978.

Mentre Alberto Giacometti, con la litografia Nello specchio (1964), ci invita a spiare un volto spettrale ed evanescente, Duchamp, nello stesso anno, come sempre tocca il limite, cancellando del tutto la propria immagine, e presentandoci “concettualmente” come autoritratto la propria firma: la referenzialità è abolita a favore della convenzione linguistica rappresentata dal nome, tracciato da una mano invisibile. Altri artisti non arrivano alla sparizione totale, materiale dell’immagine, ma minano irreversibilmente il concetto tradizionale di “somiglianza”, di fisionomia: l’autoritratto di Sam Francis (1977) è una confusa costellazione di macchie di colore, quello di Tony Cragg (1984) un mosaico di frammenti di plastica.

Strutture esplose, specchi in frantumi. “Vado sempre di più verso il frammento”, scriveva Barthes. Come stupirsi, se il Novecento è il secolo in cui l’analisi (dunque il divisibile, il parcellare, il discontinuo) ha soppiantato la sintesi? È anche il secolo della psicanalisi, della filosofia analitica, della fisica atomica e quantistica…Uno spirito analitico che tocca i suoi estremi nel nuovo millennio, ad esempio nelle più recenti esperienze della Net Art dedicate al genere dell’autoritratto, dove la fisionomia e la personalità vengono interpretate attraverso codici, date e pixel. Come in Grey Area, autoritratto realizzato per Turbulence.org dall’artista newyorkese Friederike Paetzold, dove tabelle di dati riguardanti la sua vita privata sono assemblate a comporre il suo volto.

O come nella mostra on line (www.a-virtual-memorial.org) Mirror at the Bottom – Artists Portraiting Themselves (curata e prodotta dall’artista mediatico Agricola de Cologne) – che aveva come tema proprio l’autoritratto allo specchio – dove 154 artisti presentavano altrettanti autoritratti digitali.

L’artista contemporaneo quando guarda se stesso vede quasi sempre la propria immagine esplosa in una miriade di frammenti. Inquietante il parallelismo con la realtà tragica di quei corpi dilaniati nel macabro caleidoscopio di guerre e stragi infinite prodotto dalla specie più evoluta del pianeta. E ancora più inquietante suona, alla luce di tutto ciò, un passo del Corpo senza organi di Artaud, dove del proprio corpo si dice che “esploderà/questa/notte/improvvisamente/ad/ora/incerta”.

Lascia un commento