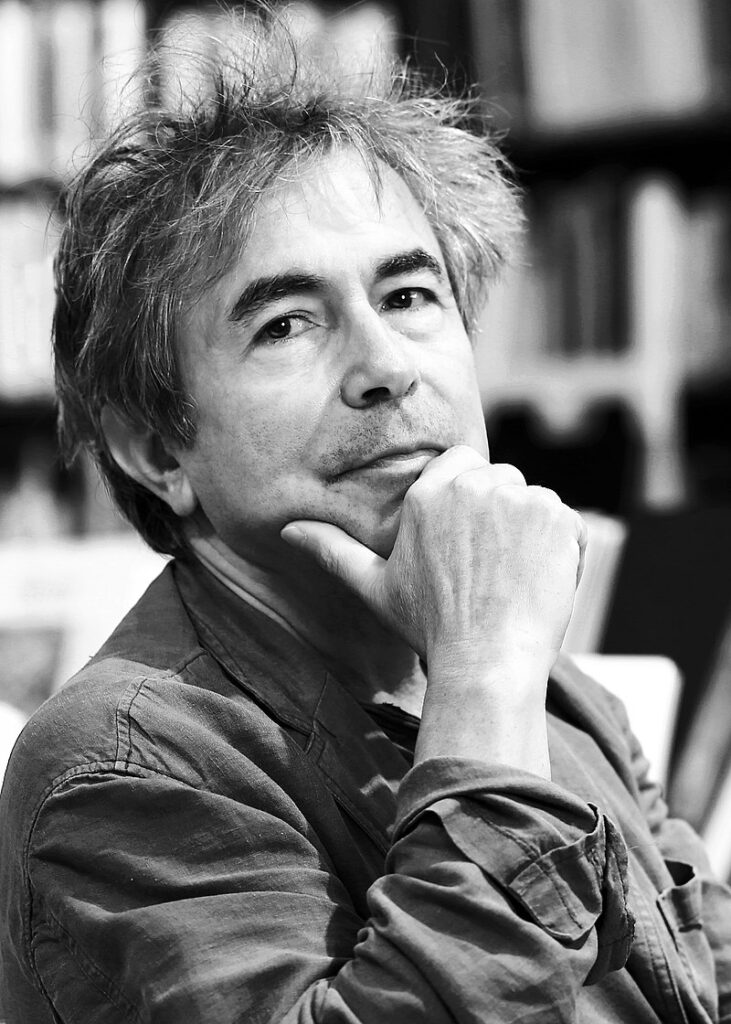

Da decenni il filosofo e sinologo francese François Jullien è impegnato in un indefesso studio comparativo tra la cultura europea e quella cinese. In uno dei suoi più interessanti saggi tradotti in italiano – Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero cinese in venti contrasti, edito da Feltrinelli – Jullien pone a confronto una ventina di concetti chiave, i quali illustrano in maniera esemplare il dissimile modo di porsi ‒ non solo a livello teorico, ma pure di prassi ‒ tra i due suddetti ambiti linguistico-culturali, che risultano assai divergenti e per molti versi inconciliabili.

La prima coppia emblematica di termini contrastanti è data dal binomio oppositivo propensione-causalità. Sin dal tempo degli antichi greci, la filosofia occidentale ha infatti pensato il mondo a partire dal principio/nesso causale, tramite una Weltanschauung (una visione del mondo, appunto) talmente pervasiva e convincente da durare incontrastata per secoli fino a Hume e a Nietzsche, che hanno cercato di affrancare la modernità dal giogo gravoso del legame causale. Pensare in termini di propensione invece, nota Jullien, non comporta solo prendere le distanze da un regime di “esplicazione” per adottarne uno di “implicazione”, ma significa altresì: “rovesciare la chiarezza data dalla «scomposizione» (degli elementi) e dal disaccoppiamento (degli opposti), la chiarezza dell’Essere e della sua costruzione, nella logica continua e correlata, indefinitivamente intricata, dei processi”.

La propensione o il processuale non va tuttavia confuso con ciò che comunemente intendiamo col nostro verbo/sostantivo divenire: quasi sempre colto in relazione ad un ipostatico Essere con l’iniziale maiuscola, il cui mutare è visto ora all’insegna dell’evoluzione ora in quella dell’involuzione. Pensare in termini di processo non comporta determinismo o finalismo alcuni ma allude semmai ad un discernimento che analizza le fasi piuttosto degli stati di questa o quella mutazione.

Ma è forse proprio l’importanza data (o negata) al soggetto del pensiero, all’Io ‒ cardine regale della speculazione filosofica europea ‒ a costituire la più notevole differenza tra le due culture. Un io-penso, messo sull’altare da Cartesio come fondamento che nessun dubbio può far traballare, a partire dal quale e solo tramite il quale sarebbe possibile accedere alle cose, ai fenomeni che all’io si manifestano. Mentre nella lingua-pensiero cinese il soggetto, lungi dal presentarsi come monarca-legislatore autonomo ed isolato, si trova sempre immerso nella realtà, né ha l’arroganza di concepire il mondo come oggetto (letteralmente: ob-iectum, ossia gettato davanti all’io).

Un’ulteriore parola indicativa della dicotomia tra il modo di porsi orientale e occidentale è la disponibilità: virtù che in Cina viene secolarmente lodata, rispetto alla nostra astratta libertà. Disponibilità che non ritiene di affrancarsi mai da legami, interconnessioni, dipendenze, rapporti entro cui siamo presi e da cui possiamo liberarci solo legandoci ad altri stati relazionali, ma che semmai diviene intelligente vigilanza, la quale ‒ nota Jullien ‒: “non si riduce ad alcuna appropriazione” e diviene così “capacità di sposare e di sfruttare infinitamente, senza perdita, poiché non esclude nulla né si irrigidisce”. Disponibilità, infine, che predispone a una salutare e continua messa in crisi dei contenuti mentali che non ambiscono ad assumere il rango di verità/fissità ma si rendono giusto disponibili ad un’inesausta revisione.

Altra contrapposizione terminologica significativa presa in esame dal Nostro è: “obliquità vs. frontalità”. Laddove tipico del ragionamento logico-dialettico caro all’Occidente è il procedere per tesi e antitesi in vista di una sintesi risolutiva; mentre quello caro alla civiltà cinese è un avanzare di sbieco che allo scontro diretto preferisce ‒ anche nell’arte militare ‒ manovre tendenti a schivare la lotta frontale grazie ad una strategia eccentrica, fatta di espedienti e mosse creative, non certo basata su una metodica rigida nonché incapace di prospettive diversificate e flessibili.

Tornando al tema del soggetto quale cartina di tornasole del metodo concettuale occidentale: l’azione per noi presuppone un pensiero, precedente ad essa, che decida di essa tagliando/risolvendo poi con un agire diretto il nodo gordiano della questione. Al contrario il pensiero cinese: “non pensa in termini di «essere» e di identificazione, ma in termini di flusso di energia, di poli e di interazioni (…) poiché nella fisica la nozione di «eco a distanza» e di risonanza reciproca prende il posto della causalitàˮ.

Ancora, binomio interessante è quello costituito dalle voci: “persuasione vs. influenza”, laddove il primo termine ‒ così occidentale ‒ comporta (s’illude di comportare) il convincere l’interlocutore, sconfiggendo le sue argomentazioni con altre maggiormente ragionevoli o irrefutabili, quindi vere; mentre in Cina, che non ha sviluppato l’arte della retorica e del persuadere, si preferisce il saper influenzare una situazione ‒ magari avversa ‒, cogliendo in essa la più piccola crepa dove insinuarsi, in modo che agevolmente essa si divarichi fino al collasso.

Si assiste insomma, qui, alla contrapposizione tra un logos assiomatico, basato sul principio di non contraddizione, ed una cultura della coerenza che ‒ etimologicamente ‒ cerca piuttosto di tenere insieme ciò di cui tratta: contrari inclusi. Nell’antica Grecia solo Eraclito osò congiungere gli opposti, ritenere che i contrari cooperavano fra loro e non risultavano mera-mente avversi/inconciliabili. Poi la nostra filosofia preferì la (teorica) conoscenza alla (pratica) connivenza: intesa nel senso più alto del termine, ovvero quale “tacita intesa” di tutte le cose tra loro intimamente/misteriosamente intrecciate.

Tante altre sono le coppie o figure concettuali/esistenziali analizzate nel saggio intorno alle quali, per ovvie ragioni, non posso qui stare a dilungarmi troppo. Ma va fatto comunque al-meno un accenno alle notevoli le pagine su “risorsa vs. verità”, su “tra vs. al di là”, come pure quelle sottilmente ironiche su “evasivo vs. assegnabile”. L’ultima diade su cui vorrei però spendere qualche parola è il paio costituito dagli aggettivi allusivo e allegorico. Scontato che sia il secondo ad essere tipico del pensiero europeo. L’allegorico, scrive Jullien, è cifra privilegiata della metafisica. Segno da interpretare, simile al simbolo (ennesimo termine occidentale), esso implica una sorta di sdoppiamento, tra significante e significato, che “mette a distanza”. Invece allusivo dice di una parola che umanamente “possa dare accessoˮ.

L’etimo del verbo alludere (ad-ludere) è giocare intorno, in prossimità. Non è pretesa di un dire esaustivo o esoterico. Non è figura velata da svelare o che significa altro da ciò che esprime. Chi allude non prende troppo sul serio la saccenza della filosofia. Non predica, né pontifica o stabilisce in modo ritenuto incontrastabile. Allusiva è la parola della tradizione cinese, quella del mistico e del poeta. E forse anche quella dell’autentico filosofo, allorquando capisce di essere: “Solo giullare! Solo poetaˮ (Nur Narr! Nur Dichter!), come aveva ben compreso Nietzsche.

Lascia un commento