(In margine alle mostre: Massimo Pulini – Ex profundis, a cura di Franco Pozzi, Museo Civico San Rocco, Fusignano (Ravenna), 6 settembre – 17 novembre 2024;

Ettore Frani – Verso la Gioia, Ex Convento di San Francesco, a cura di Paola Feraiorni e Massimo Pulini, Bagnacavallo (Ravenna), 14 settembre-10 novembre 2024)

D’ombra e di luce

L’aura è l’apparizione di una lontananza,

per quanto possa essere vicino ciò che essa suscita.

Sulla traccia noi facciamo nostra la cosa;

nell’aura essa s’impadronisce di noi.

Walter Benjamin

È raro poter visitare in uno stesso territorio, nello stesso periodo, due mostre che dialoghino intensamente tra di loro, quasi a formare un dittico, o a intonare un canto a due voci…Così accade per le mostre personali di Ettore Frani e Massimo Pulini, in due splendidi spazi museali delle pianure della Romagna, ormai soggette con tragica frequenza, all’ira delle acque…

Pulini e Frani sono entrambi profondamente, intimamente pittori. “Noi altri dipintori habiamo da pensare con le mani”, affermava il grande pittore bolognese del ‘600 Annibale Carracci. E infatti le loro mani pensano con forza e delicatezza, e restituiscono al mistero quella realtà che la nostra epoca ha precipitosamente consegnato all’indifferenza e all’automatismo percettivo.

Secondo Paul Klee, compito dell’arte è rendere visibile l’invisibile. Forse, invece, di questi due artisti si può dire che portano il visibile alle soglie dell’invisibile: lo spazio diviene specchio che riflette il possibile e il nascosto. L’immagine reale si fa immagine possibile. E l’immagine possibile abita l’immagine reale come il suo doppio fantastico e fantasmatico, e diviene soglia di infiniti spazi possibili, di spazi infinitamente altri…. È forse quella “patria sconosciuta” di cui parlano Plotino e Novalis, l’arrière-pays intravisto da Yves Bonnefoy, o l’eterotopia di Foucault…Ecco allora sorgere un pensiero per immagini (perché la vera arte è sempre pensiero) in cui incanto e disincanto, tecnica e poesia, identità e differenza, finito ed infinito, vengono pensati insieme. Un pensiero che non teme il concetto di Bellezza, che così esprime Massimo Pulini: “La “Bellezza” è l’incanto per qualcosa di naturale o di culturale che raccoglie il successo di un’ammirazione istintiva, senza razionalizzazione. È pura emozione”. Certo non si tratta di ridurre col godimento estetico l’ansia – incancellabile nell’uomo se non a prezzo di mistificazioni – d’osservare, di cercare, d’interrogarsi. Anzi, si tratta proprio di continuare a cercare, e a pensare. Questo pensiero tragico nel quale convivono la nostalgia del mondo incantato, la tecnica e il nichilismo, sembra attingere a quello che Henri Corbin definisce “mondo immaginale”: quel luogo situato tra il mondo della percezione sensibile e il mondo astratto dell’intelletto; quel luogo reale e visionario dove i corpi si spiritualizzano e gli spiriti prendono corpo. [1]

Frani e Pulini sembrano entrambi, in un certo senso, artisti “appartati”: non vogliono gettarsi nella mischia delle dichiarazioni programmatiche e nelle risse dei gruppi neo-avanguardisti o di effimera autorità e fama, forse per il desiderio di non cristallizzare la loro ricerca e la loro espressione nelle etichettate formule di una qualsiasi tendenza o gruppo.

L’avanguardia, che aveva voluto essere l’espressione più autentica dell’essenza della mente e dell’anima umana, si è vista infatti trasformata dai suoi epigoni in un mero riflesso dei propri valori più contingenti, entrando a pieno titolo nei territori della moda. E l’arte è diventata spesso aggressione isterica ai sensi, promossa da certa pseudo-cultura mediatica. In queste opere troviamo invece con-templazione, introspezione tesa a offrire allo sguardo il mistero del mondo senza tuttavia svelarlo. Per fare in modo che un’opera si trasformi in oggetto di contemplazione, si deve riuscire a renderla come un velo, invitando lo sguardo dello spettatore ad attraversarlo senza violarlo, andando oltre il limite fisico posto dall’opera stessa. Si tratta di muovere dei passi verso l’infinito usando i mezzi del finito. La luce, insieme al suo contraltare, l’ombra, è lo strumento chiave, materiale/immateriale, per raggiungere questo scopo.

Per l’uomo occidentale la luce è ormai principalmente, se non esclusivamente, una risorsa tecnica. È ormai raro che sia pensata come una metafora della conoscenza. Rarissimo che sia concepita come la manifestazione vivente della trascendenza o dell’intellegibile nel sensibile. La pittura del Novecento si è profondamente addentrata nelle viscere della materia, ma spesso ha perso il senso globale della forma e della stessa visibilità. Nelle opere dove, per rappresentare la luce, si ricorre a mezzi diversi da quelli pittorici (neon, lampade di Wood ecc.), questi rappresentano poco più che protesi tecnologiche: non indicano un particolare interesse per la luce, ma testimoniano semmai quanto l’artista intenda essere al passo coi tempi. Raramente, ormai, la luce e l’ombra sono oggetto di ricerche poetiche nel campo delle arti visive.

Con la loro pittura, dove la luce si fa ombra e l’ombra allude sempre alla luce, Frani e Pulini ci invitano, ciscuno a suo modo, a guardare con difficoltà, a interrogarci anche su ciò che avvertiamo come un disturbo, un’interferenza. Problematizzando la visione, riescono a farci vedere le cose in altro modo. Si tratta di una dimensione che coincide con il reale e insieme con la visione: la dimensione dell’attenzione verso quella strana entità che chiamiamo “immagine”, di cui sempre qualche forma di potere vuole nasconderci qualcosa, come afferma Deleuze.

Una pittura che allora,in tutte le sue metamorfosi, diventa una sorta di meta-pittura, un nodo tematico e problematico centrale, in opposizione a quel “grado zero” della visibilità costituito dalla trasparenza: un dispositivo della visione, che consiste in una struttura di modulazione dell’accessibilità visiva fra un osservante e un osservato, rendendo in tal modo la visione stessa una questione non scontata.

Il velo, nella storia della pittura occidentale, è il primo dispositivo prospettografico di cui si abbia notizia. Leon Battista Alberti lo descrive in quella parte del De pictura che tratta della “circonscrizione” (II, 31), ossia del disegno.[2] Il velo che Alberti situa fra il soggetto della visione e l’oggetto della sua rappresentazione costituisce dunque non un limite della visione ma una sua condizione, esso è ciò che permette di realizzare una rappresentazione “fedele” dell’oggetto rappresentato. Nella seconda edizione del suo “trattato di misurazione” (Underweysung der Messung, Nürnberg, 1538), Albrecht Dürer fornisce la prima immagine di questo strumento, che rispetto alla descrizione albertiana presenta solo la variante di un visore che fissa la posizione del punto di vista. Si tratta allora di un processo di “naturalizzazione” dell’immagine che costituisce, in realtà, uno stadio estremo di sofisticazione: la trasparenza sembra celare un inganno, sembra essere, anzi, la forma stessa di un inganno, di un occultamento, in cui si finge la purezza di un contatto originario, senza filtri, senza intermediari, fra l’uomo e il mondo. L’estetica del Rinascimento è quella della trasparenza della rappresentazione, basata sulla metafora della finestra aperta; l’estetica del modernismo ha uno dei suoi punti di forza nell’opacità della superficie pittorica, che rimanda solo a se stessa (si pensi ai saggi di Clement Greenberg). Il quadro come finestra trasparente parla oltre la superficie; la superficie opaca dell’astratto penetra nel soggetto autore/spettatore, anche attraverso l’orizzontalità, l’entropia, la pulsazione.

NelΠερί Ψυχης (Perì psychès, Sull’anima), Aristotele elabora un concetto che pare molto utile per interpretare proprio il percorso dei pittori Frani e Pulini tra questi due poli dell’arte occidentale, trasparenza e opacità: il concetto di “trasparire, far vedere attraverso” (διαφαινω – dià-phàino), da cui διαφανής, diaphanès, diàfano/translucido... Il diàfano non impedisce la visione, ma la rende possibile in modo mediato, la rende complessa e temporalmente dilatata, strutturalmente misteriosa.

Tutto ciò sembra rinviare al nesso velo/mistero di cui parla Walter Benjamin nel suo Passagen-Werk, dove definisce il velo “vecchio complice della lontananza”, ricollegandosi naturalmente alla sua teoria sull’aura dell’opera d’arte, espressa ne L’opera d’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica (1935-36), dove scrive: “Che cos’è propriamente l’aura? Un singolare intreccio di spazio e di tempo; l’apparizione unica di una lontananza”. Nel libro sui passages parisiens insiste: “L’aura è l’apparizione di una lontananza, per quanto possa essere vicino ciò che essa suscita. Sulla traccia noi facciamo nostra la cosa; nell’aura essa s’impadronisce di noi.” [3]

L’aura avvolge le opere di Massimo Pulini, e quelle di Ettore Frani. Si intensifica nelle immagini dei volti. Il volto umano, sempre fragile ma perenne struttura, mandala al centro di una vibrazione vorticosa o di un’atmosfera oscura, tenebrosa. Il volto può essere la soglia, il limen che mette in comunicazione, e insieme, paradossalmente, separa, i due poli del visibile e dell’invisibile. Mantiene viva la suggestione di un’essenza oltre l’illusione, nel solco di certa cultura esoterica, ad esempio il Giordano Bruno del De umbris idearum.

Si tratta di una presenza che rinvia al reale come impossibile da rappresentare, come mistero della presenza. Una presenza che evoca l’enigma assoluto della vita e della morte, il loro eccedere rispetto a ogni rappresentazione. Essa può accedere alla soglia dell’invisibile solo imprimendo sulla presenza il segno di una distanza incolmabile, di un’assenza.

6 settembre 2024: Massimo Pulini, Ex Profundis

Chiudi il tuo occhio fisico così da vedere l’immagine principalmente

con l’occhio dello spirito, poi porta alla luce quanto hai visto nell’oscurità,

affinché si rifletta sugli altri, dall’esterno verso l’interno.

Caspar David Friedrich

Nella pittura onirica di Massimo Pulini si rinnova la poetica barocca della maraviglia: vi si avverte la ricerca di una disautomatizzazione della percezione che consenta al soggetto-oggetto di risorgere perennemente nuovo nella mente umana: la volontà, dunque, di strappare le cose al continuum della banalità quotidiana, per riavvolgerle nel mistero originario della loro essenza. Visitare una sua mostra – come questa, curata da Franco Pozzi,che documenta i più recenti anni di lavoro pittorico dell’artista cesenate – è muoversi in una Wunderkammer contemporanea, protomuseo dove la natura si affianca all’arte in simbiosi misteriosa e immaginifica. Possiamo qui forse comprendere, osservando le sue opere, il termine freudiano Phantasien – fantasmi – con il quale Freud si riferisce anzitutto a sogni diurni, partoriti dalla psiche mentre la coscienza continua a vegliare, il pensiero ad agire in modalità immaginale: scene, apparizioni a cui il soggetto dà luogo e dove contemporaneamente si racconta. Molti di questi dipinti sono accostati a formare grandi polittici, quasi sequenze filmiche, che paiono dialogare con le vertiginose catalogazioni di Peter Greenaway. Con il regista-pittore inglese, Massimo Pulini condivide infatti anche la passione e la conoscenza della storia dell’arte: oltre che artista, è infatti anche uno dei più eminenti storici dell’arte del XVII secolo. Le grade critico e storico dell’arte Maurizio Calvesi accostava il suo lavoro pittorico al movimento Anacronista, per poi subito riconoscergli una spiccata diversità e originalità rispetto a questo: “Alcune filiazioni del concettuale, come l’Anacronismo degli anni Ottanta, hanno decisamente messo l’accento sul recupero della memoria, su un confronto con l’arte del passato e i suoi valori. Pulini è stato l’artista più estremo: si è spinto infatti a ricongiungere e fondere in se stesso le due figure nate all’inizio del secolo dalla dissociazione dell’arte con la storia dell’arte: la figura dell’artista e quella dello storico d’arte. (…) i riflessi delle conoscenze storico-artistiche trovano applicazione nella scelta delle immagini tutt’altro che convenzionali, consuete e di repertorio”.

Nelle opere di Massimo Pulini, i temi e i motivi fondanti la tradizione della pittura, i tratti classici o barocchi di molte figure, si coniugano spesso con la scelta di materiali decisamente contemporanei: come i supporti costituiti da lastre di vetro o plexiglas, e in particolare le pellicole radiografiche, schermi che insieme svelano e occultano l’immagine. La pittura che li abita, confinata nella luminosità del bianco, ci dà l’impressione di essere retroilluminata, si fa densa e sfocata, liquida e aerea…Le pennellate, sinuose e guizzant, gestiscono equilibri ambigui e precari; sembrano rinviare, da una parte, ai valori pittorici della calligrafia estremo-orientale, dall’altra, alle origini del pensiero occidentale: al platonico graphèin, quel “tracciare” della mano che plasma immagini e insieme articola significati. Infatti in alcuni casi, lettere latine, greche, arabe ed ebraiche compaiono sulle figure, a evocare il linguaggio verbale, la scrittura che segna la storia umana.

Nel 1895, in piena epoca positivistica, il fisico Wilhelm Conrad Röntgen scoprì i cosiddetti raggi x, aprendo alla medicina strade in precedenza inimmaginabili. Ma questa idea del vedere attraverso la materia, che trasforma i corpi in fantasmi di luce, avrebbe avuto conseguenze anche in altri campi del sapere, come quello dell’arte e del restauro. E avrebbe incoraggiato anche il movimento spiritualista – contraltare di quello positivista – soprattutto nella sua appendice spiritista, a insistere sulla persistenza semicorporea delle anime e sulla veridicità delle apparizioni ectoplastiche, così simili ai veli luminosi dei corpi trapassati dai raggi x. Del resto, già Michelangelo nei suoi scritti si riferiva spesso al corpo umano – in termini squisitamente neoplatonici – come a un “velo mortale”, un semplice guscio che racchiude il divino che è nell’uomo. Pulini sembra far propria questa immagine, creando, grazie ai supporti radiografici, quasi un velo interno all’immagine stessa. L’artista va oltre il corpo umano, e ne estende la valenza ai corpi degli animali, violati e reificati, imprigionati e macellati, mummificati e chiusi in musei da questo primate rinnegato che è l’uomo. Protagonisti, loro, delle splendide serie In Anima e Asanisimasa – titolo che indica il linguaggio criptato dei bambini di felliniana memoria.

L’artista si serve della pellicola radiografica per imprigionare una luce che vibra dall’interno e dal retro, dalla faccia invisibile dello spazio, schermata dalla superficie, per far vibrare la superficie stessa, in un’infinita danza di luci ed ombre. È come se lo spazio stesso si facesse tutto superficie, membrana [4]. Membrana come schermo, appunto, di una visione: schermo anche nel senso di superficie che scherma, che protegge un segreto (la parola “schermo”, infatti, deriva dal verbo longobardo skirmjan, che significa “proteggere”[5]), ma nel contempo superficie come schermo su cui si proietta la visione di questo segreto… Una visione che va oltre il vedere e ci invoglia a toccare quelle figure, come fossimo ciechi e volessimo verificarne l’esistenza. C’è dunque una centralità del tattilismo, nella concezione-percezione di queste opere, che ci fa pensare alle teorie di Bernard Berenson (riprese poi anche da Henri Focillon), che fanno della mano e del tatto non solo il luogo nel quale si innerva il movimento coscienziale, ma il mezzo per rendere presenti quei materiali, concreti e vitali, nei quali si esplica la forma artistica [6]. Fino a toccare il problema della “cecità”, di un non-vedere essenziale alla genesi della visione, come se l’invisibile “doppiasse” il visibile; o di un vedere-attraverso la tenebra che sfiora pericolosamente il problema del vedere l’invisibile, ponendo in modo inedito la questione secolare – fondamentale nella cultura visiva occidentale – della prospettiva e del quadro-finestra. Il “vedere attraverso”, riguardo a questa pittura, è un “vedere oltre”: “attraversare” la pura materialità percettiva della pittura, per accedere a una visione mentale. Nel tentativo di cogliere il carattere di un assoluto che trascende ogni misura spaziale e scolora nell’invisibile, la visione deve proiettarsi in uno spazio interiore, astratto. Ma non viene meno la corporeità, come corpo molteplice e metamorfico dello spazio, come corpo, diafano eppure d’irriducibile consistenza, della pittura.

La pregnanza visiva e insieme visionaria delle immagini oscure e luminose di Pulini, le rende una sorta di icone secolarizzate, affini a quelle sacre splendidamente descritte da Pavel Florenskij nel suo libro Le porte regali [7]. Come sottolinea il mistico, filosofo e teologo russo, esiste un nesso ontologico tra l’icona e il corpo e fra il corpo e il sacro: la fisicità non è negazione della spiritualità, ma suo irrinunciabile veicolo di manifestazione.

Esiste una forte connessione del fantasma freudiano con la scena, il dramma, il teatro, dunque con il visivo. Lo sguardo dei volti dipinti da Pulini allegorizza la visibilità come “veggenza” intrinseca ad una “figurabilità”. Questa si esplica in uno spazio originariamente altro, che l’arte ha reso percepibile ai sensi, dove si muovono gli spettri delle cose, i loro doppi onirici.

I volti sono protagonisti del suggestivo ciclo che dà il titolo alla mostra: Ex profundis. Volti dagli sguardi obliqui e sfuggenti, che ci evocano statue classiche e dipinti barocchi, ma anche istanti perduti della nostra esistenza, in cui per un attimo il volto di uno sconosciuto è entrato nel nostro campo visivo, per poi uscirne per sempre ; o volti cari e perduti, che come un bagliore improvviso si riaffacciano, ex tenebris, alla nostra memoria.“Ogni ritratto – scrive l’artista – è una forma di introspezione, di scandaglio sentimentale, e la pittura, proprio nell’atto dello scavo, finisce per stratificare la propria pelle sul piano di lavoro. Come se il suo intento fosse quello di portare a galla, nella superficie della creazione, quel sedimento di vita, quel fondo di pensiero che solo l’ultimo strato superficiale mette in luce. Si impasta dunque tra epidermide e viscere il coagulo che diviene opera, quasi fosse una cosa sola l’áncora affondata e la barca sulle onde”.

È ancora, dunque, questione di stratificazioni e velami, dialettica misteriosa di superficie e profondità. L’apparire del volto come attimale epifania di un’essenza richiede uno scarto minimo tra pensiero e resa pittorica: di qui la fluidità, la sintesi estrema del segno. Baudelaire scriveva, a proposito di Delacroix, che il “compiuto” non ha nulla a che vedere col “finito”. Ciò che conta è fissare un pensiero sfuggente, un’immagine effimera, un balenìo di luce sulla buia parete della materia. La pittura, dunque, come specchio magico, capace di cogliere materializzazioni, fantasmi, dell’essenza. E il riflesso sulle acque notturne della mater-materia è soprattutto il riflesso di un volto, squarcio di luce nella notte: “si può dire che ‘volto’ è quasi sinonimo della parola manifestazione”, affermava ancora Florenskij.

Volto, nell’arte di Pulini, è dunque anche manifestazione di un’ambiguità, di una doppiezza, della con-fusione d’identità tra soggettivo e oggettivo, che rinvia alla percezione del tempo e alla sua dimensione simbolica, protagonista della serie intitolata Siderale. Vi vengono raffigurati preziosi orologi antichi, formati da cassa e quadrante al centro di gruppi scultorei di personaggi mitologici, di tradizione soprattutto neoclassica.

Gli orologi mancano di lancette, come in quelli che possiamo vedere in un indimenticabile film di Ingmar Bergman: Il posto delle fragole. Il tempo è bloccato, come annullato nello spazio cosmico. La polvere che si deposita sugli orologi, il pulviscolo luminoso che vela e insieme manifesta l’oggetto, ce lo restituisce come prezioso frammento, testimonianza non tanto di ciò che è passato e distrutto, ma di ciò che resta. Non si tratta di vagheggiare una totalità perduta, un tempo originario, ma di elevare la caducità delle cose all’eterno senza tempo, trasformando gli oggetti in icone dell’assenza, dell’invisibile. Sullo sfondo tenebroso, naturalmente, aleggia Saturno con la sua melanconia. Ma una malinconia che non è luttuosa identificazione con una cosa perduta, ma corrente sottotraccia, tensione vitale, che consacra l’oggetto a una presenza perenne proprio sancendone l’irreversibile assenza.

14 settembre 2024: Ettore Frani, Verso la gioia

Parvenze e incompiutezze, cancellature e rivelazioni,

Atmosfere pulviscolari e cupe profondità si avvicendano nelle tabule rasae

che sono i suoi supporti ideali. La sua perenne ripartenza,

Uno scavo dalla luce all’ombra e viceversa, e ritorno, e ricordo.

Massimo Pulini (Dalle rovine)

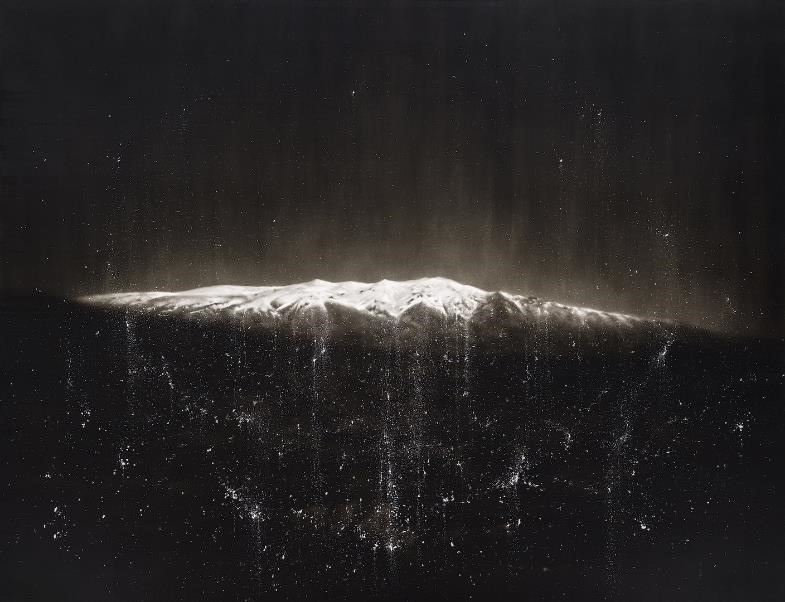

Come Pulini, anche Ettore Frani rispetta, almeno all’apparenza, la partizione in generi della tradizione artistica occidentale : paesaggio, natura morta, figura umana…Ma tale partizione si fa partitura musicale che si dispiega negli spazi di grande suggestione di questa mostra, riflettendo il suo percorso creativo, riflessivo ed esistenziale : ‘una partitura polifonica e articolata secondo un ideale percorso’, come scrivono Ettore Frani e Paola Feraiorni (che insieme a Massimo Pulini ha curato la mostra). Un percorso che ci svela uno dei motivi chiave della poetica di questo artista: la fedeltà a una concezione dell’arte come ricerca di qualche cosa che sia in sé “assoluto”, ma in tale “assoluto” faccia convergere e vibrare i dati sensibili di un’esperienza di vita. Un percorso attraverso ottanta lavori su carta, oltre quaranta dipinti e cinque installazioni pittoriche intitolate Offerta (dove s’incontrano sassi, polvere, cenere, vetro, stracci e pennelli…), che si apre con il polittico Di polvere e luce: 64 disegni di volti realizzati a grafite su molteplici fogli sovrapposti, che sfumano le immagini sino ad avvicinarle sempre di più alla sparizione, a trasformarle in ombre di volti. Un viatico, che incontriamo all’inizio, verso il coronamento della mostra – costituito dal grande polittico Verso la gioia e dal dittico Luminosa – verso l’invisibile che guida la mano dell’artista.

Ecco subito riaffacciarsi l’idea del velo: è come vedere dietro un velo un’altra realtà velata, e dietro ancora un’altra, e altri veli, all’infinito. Un luogo dell’assenza come luogo dell’anima…Su questo sentiero incontriamo carte tattili, schermi bianchisolcati dalle ombre, ma anche forme di plastica evidenza, immagini in cui si alternano naufragi nel mare delle emozioni e lucidi percorsi intellettuali. L’artista si addentra in quella materia che Giordano Bruno addita nel De Umbris Idearum: una materia fatta di luce pura, senza colore, e anche di ombra assoluta, di densità fisica e di virtualità allusiva, vivida e opaca, spettrale e magnetica. Compresenza di contrari. Come il bianco e il nero, in tutta la loro capacità di generare tensioni, contrasti, ma anche di richiamarsi come per reciproca necessità. Un misurarsi, quasi, con l’eccesso di luce e con l’assenza di luce, entrambi i quali producono accecamento. In uno dei suoi ultimi libri, Memorie di cieco, Jacques Derrida tratta del disegno proprio come di ciò che viene dall’accecamento, e va verso l’accecamento.[8]

“Visione”, si sa, non ha nulla a che fare con l’ottica. “Visione” è tensione infinita verso una sintesi tra il visibile e l’invisibile, che è la dimensione del vedere nella memoria e nel sogno. Quell’invisibile sulla cui soglia, anche lavorando alle sue carte, Frani sembra sempre collocarsi. Dunque un senso profondo della luce, un senso profondo della polvere, un senso profondo del silenzio. Come ha scritto Octavio Paz, “l’Occidente ci insegna che l’essere si dissolve nel senso, mentre l’Oriente ci insegna che il senso si dissolve in qualcosa che non è né l’essere né il non-essere: in un Medesimo che nessun linguaggio può definire se non quello del silenzio”.

Subito percepiamo tutta l’inattualità di quest’arte rispetto all’arte oggi dominante, che tende invece all’esibizione, alla provocazione, all’ostentazione di sé, ma anche il suo contrasto con quella fondata sulla pura autoreferenzialità del linguaggio, sul gioco concettuale, sull’astrazione teoretica. Per questo il lavoro di Frani si configura in gran parte come un lavoro di “sottrazione”, di rarefazione, volto a creare una sorta di “vuoto attivo” (del resto già Michelangelo affermava che il lavoro dell’artista mira più a sottrarre, a togliere, a levare, che ad aggiungere). Eppure, questa sua metafisica ci parla dal cuore stesso della materia e della luce, come quella di Giorgio Morandi. La vibrazione pittorica delle superfici carica di valori tattili, percettivi, l’essenzialità, per così dire francescana, delle figure: tutto sta tra le pieghe del visibile. La superficie è come una soglia porosa tra il dentro e il fuori, o tra i diversi addensamenti e stratificazioni del visibile. Un respiro delicatissimo della materia si unisce a una “concettuale” leggerezza, alla nitidezza di geometrie misteriose. Si profila uno spazio dove convivono, in modo singolare, astrazione e concretezza.

I volti, come gli oggetti e i paesaggi, perdono contorno, peso, consistenza, eppure restano profondamente ancorati al senso dell’esistere come corpi, di luce e d’ombra.

Non sono più semplici immagini, ma presenze di ciò che resiste, nella vicenda dell’esistere e del trasmutarsi di ogni cosa, come icona dell’assenza. Ciò che evoca il divenire nel tempo e l’allontanarsi nello spazio si imprime indelebilmente nella memoria, ci appare eterno: “uno spazio di purezza inattaccabile” (Wols), dove la luce affonda nella notte, ma lascia una scia, un bagliore inestinguibile da cui tutto, per mano dell’artista, può risorgere. L’ombra, la cenere, la polvere testimoniano dell’immagine come resto indistruttibile, soggetto a infinite possibilità di ri-germinazione, attraverso un lento processo di stratificazione.

È così che Frani tramuta la consistenza della materia in essenza fragile di apparizione, trasforma un oggetto o un volto nel suo phantasma. Ri-pensato, lo spazio diviene specchio che custodisce l’utopia del pensiero e dello sguardo, e consente al possibile, al nascosto, all’assente, di sopravvivere sul nostro orizzonte. La dimensione che la sua arte disvela, non è allora lo spazio cartesiano, dove ogni punto è identico a se stesso ed occupa una posizione rigida: l’idealizzazione astrattiva dello spazio operata da Cartesio occulta il suo spessore originario, mentre nello spazio, così come lo percepiamo nelle opere di Frani, l’invisibile è la cavità, l’alveo del visibile, la segreta membratura non figurativa in cui sono contenute le sue potenzialità latenti. La visione giunge sulla soglia dell’invisibile.Luce nella materia e luce immateriale insieme.

“Il nostro mondo – scriveva Sergio Quinzio – è ormai radicalmente secolarizzato, carico di tecnica, di nichilismo, e quindi assolutamente disincantato”[9]. Il pensiero visivo di Frani si oppone a questo totale disincanto, considerato solitamente depositario di verità in quanto efficace fondamento di una scienza potente ed operativa qual è l’attuale. La sua alternativa è una sorta di re-incanto.

Il pensiero aristotelico, tomistico e kantiano, fondamenti metodologici prima che contenutistici, della nostra cultura, separano nettamente il mondo della spiritualità da quello della materialità: siamo abituati ad accettare pacificamente la dicotomia res estensa / res cogitans cartesiana quasi fosse un dogma inattaccabile. Frani si pone alla ricerca del legame tra pensiero e materia: lo trova nella luce, vera sostanza di passaggio e collegamento. La luce, del resto, nella nostra scienza moderna ha due aspetti: energia ondulatoria e massa materiale. È certamente soprendente questa inafferrabilità fisico-matematica della luce, che sembra assumere nella scienza aspetti quasi ‘metafisici’: se è vero che nessun corpo potrebbe mai superare la velocità della luce, se è vero quindi che raggiungerla vuol dire annichilirsi, certo questa distinzione così netta tra ciò che non è tangibile e la materia comincia a sembrare meno sicura. Nutrendosi di questa stessa ambiguità della luce, l’arte di Frani evoca l’assenza attraverso la presenza, custodisce un segreto. Mostra e insieme sottrae. È una sorta di icona dell’invisibile, dove luce e ombra sono l’una il volto dell’altra (mentre nella pittura delle classiche icone sacre “non c’è posto per l’ombra”, come ci spiega Florenskij). Costruisce il paradosso di un tempo che incrocia la sua sospensione eterna, di un divenire che non annienta l’essere, ma ne lascia schegge cariche di luce, indistruttibili. Il Mistero è il suo Leitmotiv. E così si guadagna la miglior possibilità di sopravvivenza in un’epoca, come la nostra, in cui il valore estetico dominante dell’arte è l’esibizione sino al limite della provocazione.

[1] H. Corbin, Corpo spirituale e Terra celeste, tr.it. Adelphi, Milano 1986.

[2]“Quel velo, quale io tra i miei amici soglio appellare intersegazione. (…) Egli è uno velo sottilissimo, tessuto raro, tinto di quale a te piace colore, distinto con fili più grossi in quanti a te piace paraleli, qual velo pongo tra l’occhio e la cosa veduta, tale che la pirramide visiva penetra per la rarità del velo”. (L. B. Alberti. De Pictura (1435), Libro II.31, in Opere volgari, a cura di C. Grayson, Laterza, Bari 1973, III, pp. 7-107. Cfr. anche M. Kemp, The Science of Art. Optical Themes in Wester Art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New-Haven-London 1990, trad. it., La scienza dell’arte. Prospettiva e percezione visiva da Brunelleschi a Seurat, Giunti, Firenze 1994, pp. 191-192; J.V. Field, The Invention of Infinity. Mathematics and Art in the Renaissance, Oxford University Press, Oxford 1997, p.122.

[3] W. Benjamin, Parigi capitale del XIX Secolo – I “Passages” di Parigi, a cura di R. Tiedemann, tr. it., Einaudi, Torino, 1986, p. 581. Cfr anche G. Didi-Huberman, L’immagine-aura (1996), in Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, tr. it., Bollati-Boringhieri, Torino, 2007.

[4] Cfr. S. Ebeling, Der Raum als Membran (Lo spazio come membrana), Dessau, 1926.

[5] Cfr. E. Huhtamo, Elements of Screenology: Toward an Archaeology of the Screen, in ICONICS: International Studies of Modern Image, vol. VII, The Japan Society of Image Arts and Sciences, Tokyo, 2004.

[6] Cfr. B. Berenson, I pittori italiani del Rinascimento, tr.it. E. Cecchi, Hoepli, Milano 1942; H. Focillon, Elogio della mano, tr.di E. De Angeli, Einaudi, Torino, 1990.

[7]P. Florenskij, Le porte regali – Saggio sull’icona, tr. it. Milano, Adelphi, 1977.

[8] J. Derrida, Memorie di cieco, tr.it., Abscondita, Milano, 2003.

[9] S. Quinzio, Le radici ebraiche del moderno, Adelphi, Milano 1990, p. 178.

Lascia un commento